Lire l’article dans sa version définitive sur le blog documentaire ici

Connexions

J’ai entendu parler de « La Maison est noire » (1), le bouleversant et unique documentaire de Forough Farrokhzad sur la léproserie de Tabriz en Azerbaïdjan lors d’une conférence filmée de Georges Didi-Huberman (2) ou l’une de ses interventions sur le « Cinéma de poésie ». Il évoquait, me semble-t-il, la douce voix élégiaque de la poétesse iranienne accompagnant à contre-courant les images frontales et sans concession du quotidien des lépreux de Tabriz comme le faisait la « voix de poésie » (« voce in poesia ») de l’écrivain Giorgio Bassani sur les images d’actualité de « La Rabbia » (3) de Pier Paolo Pasolini sorti la même année que le film de Farrokhzad, en 1963.

Alain Bergala a dit de ce film, enterré pour un temps avant de réapparaître, qu’il était « à un documentaire ordinaire sur une léproserie ce qu’une eau-forte de Goya est à un croquis réaliste » (4). C’est assez bien décrire la manière dont le film de Forough Farrokhzad dépasse le document pour se rapprocher d’un « Cinéma de poésie » par son engagement et son lyrisme.

Chis Marker à la mort de Farrokhzad en 1967 avait publié un très bel hommage dans la revue Cinéma 67. C’était la première fois que ce nom apparaissait dans une publication française. Le réalisateur, à l’invitation du cinéaste et critique Farrokh Ghaffari pour assister au premier Festival du film français de Téhéran, avait rencontré l’artiste iranienne en 1963 et avait été bouleversé par son film. Pasolini, Farrokhzad, Marker, ces rapprochements ne sont évidemment pas des hasards.

Faire du bien, faire du cinéma

Les images de « La Maison est noire » sont a priori les images de la laideur mais dès les premières secondes du documentaire, une autre voix, « la voix de prose » (« voce in prosa »), celle du producteur du film, Ibrahim Golestan, dans l’obscurité absolue (un écran noir de près de quarante secondes), raconte ce que j’entends comme un magnifique manifeste : « La laideur sévit dans le monde. Il y en aurait davantage si l’homme fermait les yeux. Mais l’homme trouve des remèdes. Sur cet écran, vous verrez maintenant des images d’une laideur, d’une douleur que la justice humaine ne peut pas se permettre d’ignorer. Remédier à ce fléau, aider à guérir cette maladie et aider ces malades ont été la motivation et l’espoir des créateurs de ce film ». Le premier plan qui suit cette narration et sort du noir est un zoom sur le visage reflété dans un petit miroir d’une lépreuse voilée, dont on voit l’unique œil valide, maquillé et grand ouvert, comme un défi à la laideur.

Incroyable de décréter en guise de prologue un tel engagement : filmer, rendre visible la laideur, cela serait l’atténuer (« il y en aurait davantage si l’homme fermer les yeux »). Forough Farrokhzad le dit ainsi dans un entretien avec Farrajollah Saba en 1962 : « La laideur n’a pas de signification réelle. La léproserie et les lépreux ne sont pas laids. Si vous regardez un homme laid en tant qu’homme, vous allez le trouver beau. Quand vous regardez une mère lépreuse qui allaite son enfant ou chante une berceuse pour lui, comment pouvez-vous dire que c’est laid ? De prime abord, la laideur saute aux yeux, ensuite, c’est le côté humain qui apparaît…» (5). Avec innocence, le premier engagement de Farrokhzad dit simplement que ne pas détourner le regard, c’est rendre beau, au sens bien sûr de l’humanité ainsi révélée. Mais l’engagement pris par l’artiste ne s’arrête pas là et gagne en radicalité en aboutissant à une forme de croyance : la motivation de ce film, au delà d’être un témoignage d’humanité, est de tenter de guérir la maladie, de « remédier au fléau ». Un film comme remède, n’est-ce pas en quelque sorte croire à la magie des images, à leur influence, à leur puissance sur le réel ? Se plonger corps et âme avec tous les risques que cela comporte dans un acte sans concession qui serait de changer, de faire quelque chose; prendre ainsi au pied de la lettre l’expression faire du cinéma.

Est en œuvre dans le film toute l’opposition et peut-être même le lien entre la poiêsis (l’acte de créer, de fabriquer, d’inventer) et la praxis (ce qui concerne l’action, l’expérience, la pratique du réel).

Le film de Farrokhzad, dans sa croyance absolue à agir sur le réel (versant praxis), dans l’implication qu’elle y met jusqu’à y scander ses propres vers (versant poiêsis), appartient certes à un « Cinéma de poésie », mais qui assume totalement son rapport presque charnel au réel : « Je ne crois pas que ce film soit poétique. En tout cas, la poésie en tant qu’affaire sérieuse n’est pas isolée de la vie » (5). Se donner corps et âme n’est pas un vain mot. Il faut imaginer Forough Farrokhzad, selon son propre témoignage, partager le repas des lépreux et « toucher leurs blessures, leurs mains et leurs pieds sans doigts » pour qu’il lui fasse confiance avant même de les filmer, « affaire sérieuse » que de faire œuvre de poésie, que de faire du cinéma. On sait aussi que lors du tournage, la poétesse adoptera Hossein Mansouri, un jeune lépreux alors âgé de six ans, au comble de son engagement, littéralement avec la volonté de guérir la maladie en changeant le cours des choses jusqu’à faire des choix radicaux dans sa propre vie (« Remédier à ce fléau, aider à guérir cette maladie et aider ces malades ont été la motivation et l’espoir des créateurs de ce film ») : faire du bien (c’est à dire plutôt soigner que de faire le bien, plutôt affaire de moral), tendre la main, porter secours, comme faire du cinéma.

Se faire belle, claquer des doigts

Filmer, rendre visible des gestes simples, des gestes simplement humains, des éclats de vie, ce que Pasolini nommait « le patrimoine commun » (« patrimonio commune ») des gestes ou des « signes mimiques » (« segni mimici ») (6) pour dire leur empreinte, leur survivance. Agamben, dans la même lignée, écrivait au sujet d’un cinéma de l’éthique et du geste : « Ayant pour centre le geste et non l’image, le cinéma appartient essentiellement à l’ordre éthique et politique (et non pas simplement à l’ordre esthétique) » (7). Forough Farrokhzad dresse un véritable inventaire de ces gestes ou plus exactement rend compte d’une anthropologie, d’une archéologie, en allant « prospecter » selon les mots d’Antonin Artaud « dans les sous-sols de la terre et dans les avenues encore mouvantes de l’air » (8), justement à la manière d’un archéologue (« dans les sous-sols de la terre ») ou d’un chasseur de papillons (« dans les avenues encore mouvantes de l’air »).

Gestes de soins et de mise en beauté (se faire belle) : se regarder dans un miroir, souligner ses yeux de kohl, se coiffer ou coiffer une sœur, une amie; gestes de jeu, gestes détournés, gestes de fête : pousser dans une brouette une gamine jouant à la poupée, chevaucher une pelle ou une béquille, lancer en l’air une balle, une pierre, jouer du tambourin, taper des mains, jouer à se battre, danser en agitant des mouchoirs; gestes rituels, formels et quotidiens : prier les mains levées, prier à genoux, égrener un chapelet, allaiter son enfant, voler un baiser, allumer maladroitement une pipe avec un briquet, porter une cuillère à sa bouche, filer, tricoter.

Et si le film de Farrokhzad fait du bien, il n’en appartient pas moins au « théâtre de la cruauté » décrit par Antonin Artaud dans le sens où il opère en dehors de l’académisme, de la sentimentalité et de la tiède compassion et plutôt dans les cercles de la magie et des forces de vie. Il s’agit « d’agiter, de diriger les ombres…autour desquelles s’agrège le vrai spectacle de la vie ». Le théâtre devient ainsi « la gratuité immédiate, frénétique, qui pousse à des actes inutiles et sans profit pour l’actualité » (9). C’est à ce moment que les gestes s’échappent, défie la logique, rompent avec le quotidien, sont « poussés à bout », ce qu’Artaud nomme « des figures et des symboles-types qui agissent comme des coups de silence, des points d’orgue, des arrêts de sang, des appels d’humeur, des poussées inflammatoires d’images dans nos têtes brusquement réveillées » (9). Dans la « Maison est noire », ce sont les gestes scandés, martelés, entêtants : faire les quatre cent pas le long d’un mur, taper des pieds sur le sol en fredonnant dans un râle la même rengaine, claquer des doigts, tendre les mains, avancer comme une grappe humaine vers le devant la scène jusqu’à que le rideau se referme et nous laisse les yeux clos avec le souvenir des images de la laideur.

« Il est dur, quand tout nous pousse à dormir, en regardant avec des yeux attachés et conscients, de nous éveiller et de regarder comme un rêve, avec des yeux qui ne savent plus à quoi ils servent, et dont le regard est retourné vers le dedans. » (9)

Filmer ces gestes cela veut dire tenter d’en capturer les mouvements les plus fugitifs, les plus libres, « en perpétuel exaltation » (9), « dans les avenue encore mouvantes de l’air ».

Cela veut dire aussi exhumer les gestes « depuis les sous-sols de la terre » là où « la vie sauvage » est totalement « spontanée » (9) et au moment où ils affleurent les observer dans leur « étrange familiarité ». Victor Chklovski parlait de « singularisation » ou de « défamiliarisation » (10), comme l’explique Didi-Huberman (2) : « Cette façon de rendre les choses les plus familières, étranges ». C’est cette impression que l’on a quand une femme lépreuse se maquille : un geste familier, emprunt d’étrangeté.

Une affaire d’air et de terre

On peut faire une hypothèse sur ce film tourné à la léproserie de Tabriz, suscité au départ par une commande. Forough Farrokhzad a dû se demander un temps comment rentrer dans ce lieu clos, comment diriger sa caméra vers les lépreux.

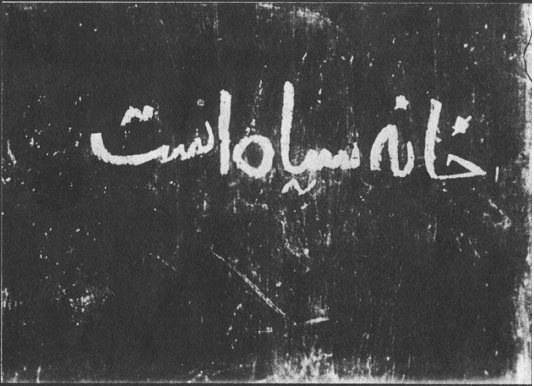

L’acte de filmer, de rendre visible, serait animé par un double mouvement; le premier (une affaire de terre), un mouvement vers le bas, assumé, revendiqué, en profondeur; planter sa caméra, chercher la rencontre avec vitalité, remuer, déplacer, toucher des moments de vie, des gestes primitifs, au risque de déranger, de provoquer certains de ces gestes. On pourrait dire pour être juste : toucher du doigt la réalité quand on sait à quel point la réalisatrice s’y est investie jusqu’à toucher des plaies; ce sont les scènes où les gestes sont emprunts de fébrilité, ou les sourires se font complices. Peut-être que la présence envahissante de l’équipe de tournage (d’ailleurs contre l’avis majoritaire des médecins de la léproserie) sur un temps relativement court (douze jours) n’y a pas été étrangère, bousculant quelque peu les habitudes. Je pense aussi à la dernière scène du film, très scénarisée dans laquelle Farrokhzad a fait jouer aux enfants leur propre rôle, scène qui se clôt sur le tableau noir et les lettres blanches puis la porte de la léproserie qui se clôt.

Le second mouvement (une affaire d’air) est plus un mouvement de retrait, de silence, de légèreté, plus proche d’un travail d’observation, d’habileté qui demande plus de tact et de patience.

Ce sont les scènes qui font exploser la spontanéité et qui font toute la vitalité du film.

Chris Marker, à la mort de Forough Farrokhzad, évoquait ainsi son film : « S’il faut toujours un regard de femme pour établir la juste distance avec la souffrance…sans complaisance et sans apitoiement, son regard à elle transformait encore son sujet, et en contournant l’abominable piège du symbole parvenait à lier, par surcroît de vérité, cette lèpre à toutes les lèpres du monde ».(11)

Philippe Bonnaves, 16 avril 2016

(1) « La Maison est noire » (Khaneh siah ast), film iranien de Forough Farrokhzad (réalisation et scénario), 1963

(2) Conférence de Georges Didi-Huberman dans le cadre des Lundis de la philosophie Ecole Normale supérieure : « Le cinéma de poésie », mars 2014

https://www.youtube.com/watch?v=1LLxjEqEDh4

(3) « La Rabbia », film de Pier Paolo Pasolini, 1963, texte de Pier Paolo Pasolini lu par Giorgio Bassani et Renato Guttuso

(4) Alain Bergala, article «La maison est noire de Forough Farrokhzad. Les yeux ouverts, les yeux fermés », dans Cinéma 07 – La Revue Cinéma, 23 avril 2004

5) « La nuit lumineuse, écrits : lettres, récits, nouvelles, entretiens, scénario », Forough Farrokhzad, 2011, Editions Lettres Persanes

(6) « L’expérience hérétique, langue et cinéma », Pier Paolo Pasolini, 1976, Editions Traces Payot, cité par Georges Didi-Huberman dans « Sentir le grisou », 2014, Editions de Minuit

(7) Giorgio Agamben : « Notes sur le geste », publié en 1991 dans le numéro 1 de la revue Trafic (hiver 1991, p33-34)

(8) « Le théâtre et son double, lettre à Jean Paulhan, 19 juillet 1935 », Antonin Artaud, Œuvres, p.533, Quarto Gallimard

(9) « Le théâtre et son double » (« Le théâtre et la Culture », « Le théâtre et la peste »), Antonin Artaud, 1935, Œuvres, Quarto Gallimard

(10) « L’Art comme procédé, Victor Chklovski, 1917, dans Théorie de la littérature, T. Todorov Paris Seuil, p76-97

(11) Texte-hommage de Chris Marker à la mort de Forough Farrokhzad, extrait de la revue « Cinéma 67 », n°117